画家を目指していたはずが印刷会社の社長に

「予期できない運命も乗りこなしていきたい」

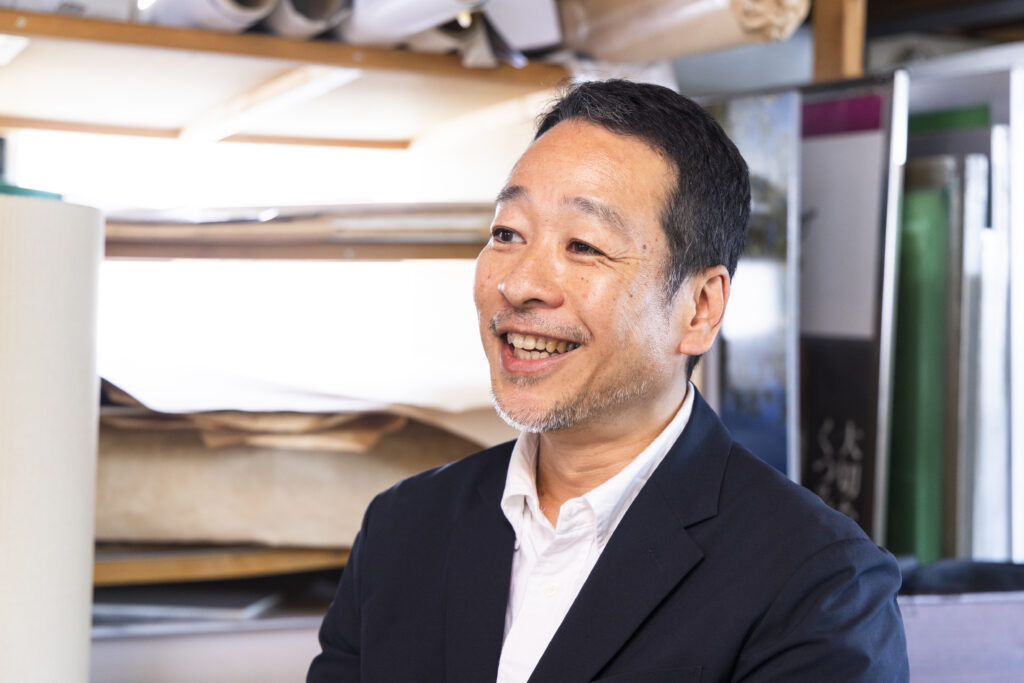

(株)イトー工芸 代表取締役社長 藤井一広氏

デパートや商業施設などに掲出される看板やPOP・ディスプレイサインなどの印刷を手掛けるイトー工芸(東京・板橋)代表取締役社長藤井一広氏に取材を実施。会社の歴史や印刷技術の変遷、そして社長が考える「ハレノヒ」についてお話を伺いました。

(聞き手:ハレノヒハレ 猪股恵美 編集:ライフメディア 岸のぞみ)

職人がすべて手作業で刷る、シルクスクリーン印刷の世界

まずは御社の事業内容について改めて簡単にお聞かせください。

藤井一広社長(以下、藤井氏):デパートなどに出かけられた際、「北海道展」や「海産物コーナー」といった釣り看板を御覧になったことがあるかもしれません。当社ではスーパーやデパートなどの店舗・商業施設やオフィスなどで使用されるディスプレイやPOP、ポスターなどの印刷・製作を手掛けています。

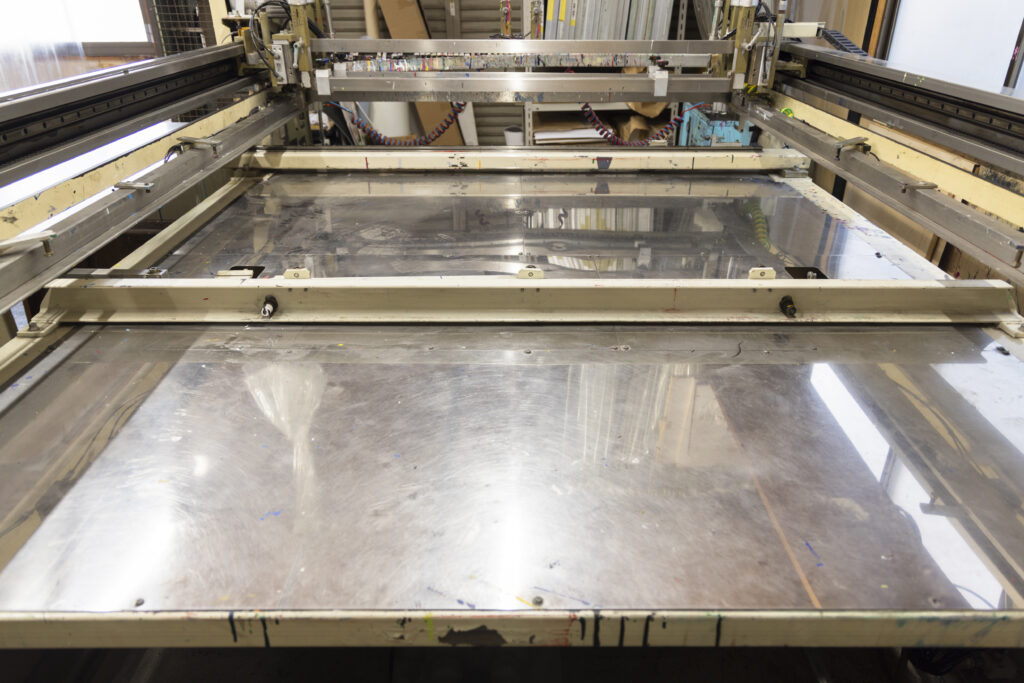

御社の祖業でもあるシルクスクリーン印刷とはどのような印刷手法のことを指しているのでしょうか。

藤井氏:シルクスクリーン印刷は、メッシュ状のスクリーン版に色を通すための孔を開け、スクイージーと呼ばれるヘラで孔に一色ずつ色を押し込んで印刷する印刷方法です。印刷作業はすべて人が手作業で行います。原稿制作後、版のテンプレートとなる「版下(はんした)」を作成し、色ごとにスクリーン版を製作(製版)、インクを調合し、看板などの素材に直接印刷していきます。昔は「版」に絹を使っていたのでシルクスクリーン印刷(シルク印刷)と呼ばれているんですよ。

一方、ときわ台にある第2工場では近年主流になっているインクジェット印刷が行われていますよね。この2つの違いについて教えていただけますか?

藤井氏:シルクスクリーン印刷は直接看板などに刷ることができるので大量ロットを印刷する際に安くきれいに仕上げることができます。また、既存の顔料を職人が混ぜ合わせてオリジナルの色を作れるので、よりご要望に近い色味に仕上げられます。半面、印刷に必要な色の数だけ「版」を作り、1色ずつ人の手でアナログに刷っていくのでその分時間もかかります。

逆にインクジェット印刷は、データで作成した原稿をコンピューター制御のインクジェット印刷機に読み込ませ、コンピューター制御で各種メディアにインクを吹き付けて印刷していくため、色数を気にすることなく好きなだけ使えますし、写真や複雑な形状の印刷にも対応できます。短納期・少ロットの印刷や大型の装飾物でご利用いただくことが多い印刷手法です。

イトー工芸様の創業は1977年。2025年で創業48年目を迎えられますね。

藤井氏:もともとイトー工芸は、印刷会社でシルクスクリーン印刷の職人として働いていた先代・伊藤菊三郎が数名の仲間とともに始めたシルクスクリーン印刷の会社でした。当時シルクスクリーン印刷は、印刷業界の花形だったんですよ。

そんな中、2000年代に入ると印刷業界でもデジタル化が進み、インクジェット印刷が登場してきました。先代はとにかく勘がよく当たる人でした。「インクジェット印刷は絶対これから伸びる」と言って私の入社半年後、1台目となるインクジェット印刷機を導入しました。コンピューターでデータを作り、コンピューターでデータを送信し、コンピューターで制御するプリンターが印刷するというのは当時まだ画期的。コンピューター制御のデジタルプリンターを導入している企業はそれほど多くありませんでした。世の中のデジタルシフトの波にうまく乗れたことで、あっという間に仕事が増えていったのです。

そして時代はインクジェット印刷全盛期へ。事業拡大に伴って本社移転や第2工場の立ち上げなどが進んでいったのですね。

藤井氏:1977年頃に創業の地である大谷口(板橋区)から現在の成増(板橋区)へ移転し、その10年後には社員も増え、工場も手狭になってきたので、ときわ台(板橋区)に第2工場を新設しました。インクジェット印刷を始めた当初は先行者利益がありましたが、競合が増えるにしたがって生き残るための技術力も必要になってきます。デジタル制御といっても、技術力は必要なんですよ。同じ機械を使っても同じ仕上がりにはなりません。

例えばレストランの案内板。さまざまなレストランの食べ物の写真が並んでいますが、それをただ印刷しただけではあまり美味しそうには見えません。食べ物をいかに美味しく見せるか。一つ二つ工程を工夫することでグッと「シズル感」が上がっていく。それを無意識にできるようになったことで、シルクスクリーン印刷にも対応でき、インクジェット印刷でも技術力があると評価いただき、今につながっています

油絵画家の夢を諦め、印刷の世界へ

藤井社長は新卒でのご入社でしょうか。

藤井氏:今となっては黒歴史なんですが(笑)、実は私は多摩美術大学を卒業後、油絵画家を目指していたんです。当時は筆を使って細かい絵を描くのが好きで、日本画のような、抽象的な植物画を描いていました。でも20代も後半に差し掛かると、画家というのは本当に選ばれた一握りの人にしかなれないんだと身に染みて感じるようになりました。そこで油絵には見切りをつけ、ちゃんと働こうと考えて入社したのがイトー工芸だったのです。

入社の決め手はどこにありましたか?

藤井氏:インクや絵の具にもともと馴染みがありましたし、大学時代に習ったシルクスクリーン印刷を手掛けていて自宅からも近いということで、軽い気持ちで応募しました。

面接の際に履歴書だけでなく、それまで自分の描いてきた油絵の作品をポートフォリオにして社長に見せたんですよ。すごく熱心に話を聞いてくれて、十数名いた最終面接者の中で、唯一私だけその場で採用を決めてくださいました。入社は2000年、29歳のときのこと。今年で入社25年目になります。

インクジェット印刷の黎明期に、手探りで事業を進めていく中では苦労も多かったのではないでしょうか。

藤井氏:そうですね。購入したインクジェットプリンターの販売店の担当者にも「私たちもこのプリンターを売るのは初めてです」と言われました(笑)

誰も経験がないことなので、わからないことだらけ。インクジェット印刷には「後加工」と呼ばれる手作業の工程がありますが、その工程がうまくいっていないと、壁に印刷物を掲出した際に色移りしたり、冷暖房の効いた室内など温度差の激しい場所に掲出すると素材が縮んで端からめくれてしまったりします。

印刷物の納品・施工に行っていた同期の佐々木武史専務から真夜中に「大変なことが起こっています」と電話がかかってきては、着いたばかりの自宅からそのまま工場へトンボ帰りする日々。そこから試行錯誤を繰り返し、翌日の催事に間に合うよう刷り直したことも一度や二度ではありません。

失敗するたびに、何が原因だったのか、どのような工程を踏めばよかったのか、使用する材料から乾燥させる時間まで、一つひとつ研究して見直していきました。あらゆる失敗は一通り経験してきたように思います。その度に「お腹すいたね」と専務と言い合いながら刷り直し、原因を究明し、次につなげていく。5年以上は手探りの時代が続きましたね。

そのような苦しい時代をどのように乗り越えていったのでしょうか。

藤井氏:大変なことは多かったですが、それほど苦痛と感じたことはありませんでした。コンピューターを使う印刷自体は自分に向いていると思いましたし、スチレンパネルにインクジェットで印刷した印刷物を貼り付ける手作業の後加工でもスキルが生かせる。大学で学んだ色彩学や材料学も生きる。失敗ばっかりしていると売り上げが上がらずに社長にいたく怒られたものですが、おかげで育てられたと思いますね。

自分たちの会社を残したい! コロナ禍で社長に立候補

2024年、代表取締役社長に就任されます。軽い気持ちで応募したという25年前の入社時から、どのような変化があったのでしょうか。

藤井氏:創業者の先代社長が80歳を迎える頃、事業承継を考えるタイミングに突入してきたことを皆が薄々感じていました。社長には娘さんがいましたが事業は継がないと明言されていましたし。M&A(合併・買収)も選択肢としてはあったのでしょうが、同じ社内で継承されればそれがいちばんいいに決まっています。私が2000年入社で専務が2001年入社のほぼ同期。年齢的にも年長者になってきましたし、2人で盛り上げてきた自負もありました。

事業承継の話を役員でしたのは成増駅前のジョナサンです(笑)。よくあそこで会議をしているんですよ。先代と先代の奥さん、専務と私で話をして、「自分が社長をやります」と言って2022年に内定し、2024年3月より代表取締役社長を引き継ぎました。

事業承継を決められた2022年頃はいまだ新型コロナウイルス禍の影響も色濃く、厳しい経営状況が続いていた頃だと思います。不安はなかったのでしょうか。

藤井氏:おっしゃる通り、コロナ禍が始まった2020年から2023年頃までは厳しい時期が続きました。2021年度の売り上げはコロナ前の60~70%程度。デパートが1カ月も休業し、見本市や展示会もすべて中止となりました。

飛沫防止用のアクリル板販売を手掛けるなど試行錯誤を続けていましたが急激に好転することもなく、インクジェット印刷を始めて以来、蓄えてきた貯蓄と、2018~2019年に特に好調だった利益を食いつぶしながらの経営となりました。

考え出すとドツボにはまるんですよね。胃が痛くなるだけなので、なるべくあんまり深く考えすぎないように、楽天的に考えるようにしているんです。結局日々忙しいですし、目の前のことを一生懸命こなしていくことしかできない。

コロナ禍はいつ抜けるのか、会社の事業承継はどうなっていくのか。どんな運命が来るのかわからないけれど、来る運命が少しでもいいものになるように日々徳を積んでいこう。そんな気持ちでしたね。

前向きに考えるように努められているのですね。

藤井氏:いや、行き当たりばったりですよ(笑)。でも行き当たった先のことには絶対に責任を持つ、やれることはやる。なるべく前を向いて、明るい方を向いていきたいという気持ちをいつも持つようにしているんです。

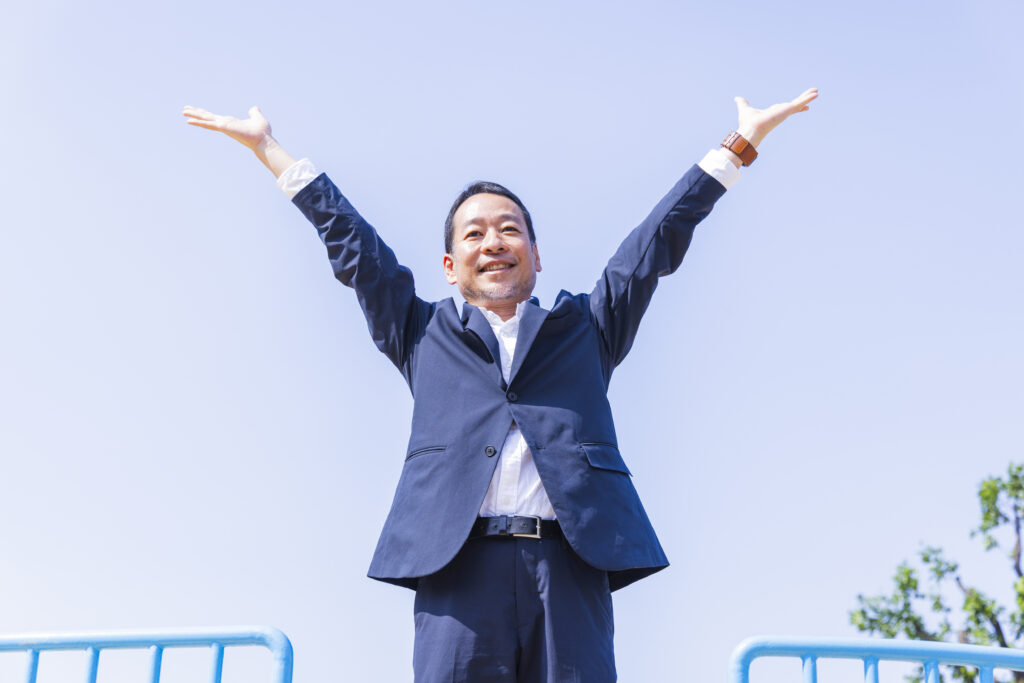

そんな明るく前向きな社長のお人柄を表すように、今日(取材日)は快晴です。今日の空を人生で例えるとしたらどのようなものになりますか?

藤井氏:ここぞというときには晴れてきましたし、自ら晴らしていけるような人生でありたいと思っています。でも、実は雨の日も好きなんですよ。雨の日は雨の日で、家でしかできないことができる。自分が想定していない運命が訪れることは多々ありますが、悲観することなく、淡々とその状況をうまく乗りこなして行こうと思っています。

今後の目標についてお聞かせください。

藤井氏:今年は売り上げも良くて、経営がようやく安定すると見ています。建物は古いし決してきれいではないけれど、私はそれでもいいかなと思っているんです。それよりも、ゆくゆくは社員数をもう少し増やしていきたい。長らく15名前後で運営してきたので今は社員全員のことを知り尽くしていますが、もう少し大きくなって、廊下で社員とすれ違っても社長だと気づかれないぐらいが目安かもしれません(笑)。

そして何よりも社員が自分の会社に誇りを持てる、そして働きやすい環境を整備していくことで安定してきた売り上げを社員に還元していきたい。ひとまずそこを目指していきたいと思います。

ありがとうございました!

取材を終えて 撮影小話

猪股:社長に最初にお会いしたのが2024年9月。あれからまだ1年未満ですが、実は画家になりたかったなんて本当に驚きました。素敵なお話をいただき、ありがとうございます

藤井氏:いえいえ、こちらこそ猪股さんには感謝しているんですよ。以前契約していた保険は我々もまだ無知で言われるがまま、よくわからないまま契約していました。「これ見直さないといけないよね」と専務と話していたところにちょうど猪股さんが現れた(笑)。

説明も上手でわかりやすく、今度はちゃんと内容を理解して契約し直すことができました。

猪股:そう言っていただけてうれしいです。先代の奥様と給付の手続きなどをお手伝いしていた関係で、社長が変わられるタイミングでご挨拶させていただきました。うまく切り替えのお手伝いができてよかった。これからもよろしくお願いします!